Nachts sind alle Nebel grau

Eine astronomische Sicht auf die Physiologie des Sehens

| Grundlegendes | Dunkeladaption | Stäbchen vs. Zapfen |

|

Nachts sind alle Nebel grau Eine astronomische Sicht auf die Physiologie des Sehens |

|

Teil 3

Stäbchen vs Zapfen: Warum sehen wir nachts nur mit den Stäbchen gut?

| Ist doch klar! Weil die Zapfen viel unempfindlicher sind als die

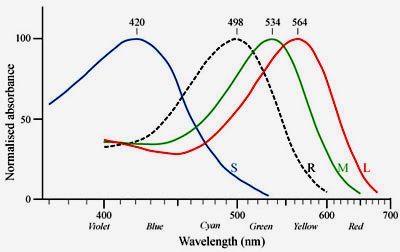

Stäbchen! Aber warum ist das so? Gute Frage! Die Photorezeptoren in unserer Netzhaut unterscheiden sich. Das hatten wir ja schon auf der ersten Seite. Sie haben eine unterschiedliche spektrale Empfindlichkeit und erlauben uns das trichromatische Farbensehen. Wie wir auf den letzten beiden Seiten gesehen haben, ist in den Stäbchen das Rhodopsin der eigentliche Photorezeptor. Für die Photorezeptoren der Zapfen gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, wie Iodopsin, Photopsin oder schlicht cone pigments. Um der Begriffsverwirrung zu entgehen und immer eine klare Unterscheidung zwischen den Photorezeptoren (wie Rhodopsin) und den Photorezeptorzellen (Stäbchen und Zapfen) zu treffen, werde ich die Photorezeptoren im Folgenden einfach als Stäbchen- und Zapfen-Rhodopsine unterscheiden. Also: Stäbchen- und die drei Typen Zapfenzellen haben eine sehr unterschiedliche spektrale Empfindlichkeit (siehe rechts). Aber: Trotz dieser spektralen Unterschiedlichkeit sind Stäbchen- und Zapfen-Rhodopsine sehr ähnlich. Und vor allem: Sie haben eine praktisch identische Quantenausbeute von etwa 67%. An den Rhodopsinen kann es somit nicht liegen, dass die Zapfen weniger empfindlich sind als die Stäbchen. Oder vielleicht doch? |

|

Kefalov et al. (2003) Nature 425:526

|

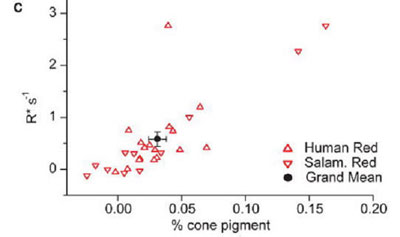

Zapfen und Stäbchen Es liegt zumindest zu einem Teil an den Rhodopsinen, aber nicht an einer etwaigen unterschiedlichen Empfindlichkeit. Die Sache ist komplizierter und Vladimir Kefalov und King-Wai Yau von der Johns Hopkins University in Baltimore, USA, haben einen entscheidenden Schritt beigetragen, dies zu verstehen. |

| Sie verwendeten

hierzu ein ziemlich raffiniertes Testsystem, in dem sie mit

molekular-biologischen Methoden Zapfen-Zellen herstellten, die Stäbchen-Rhodopsin enthielten, sowie umgekehrt Stäbchen-Zellen, die

Zapfen-Rhodopsin (L-Type) enthielten. Dadurch konnten sie Zapfen- und

Stäbchen-Rhodopsin in der gleichen Umgebung direkt miteinander vergleichen.

Die Abbildung rechts zeigt in den linken beiden Spalten Stäbchen-Zellen ohne

Zapfen-Rhodopsin (controls) und in den rechten beiden Spalten

Stäbchen-Zellen, in die geringe Mengen markiertes Zapfen-Rhodopsin

eingeführt wurde (human red und salamander red), welches über die rote

Fluoreszenz nachgewiesen wurde. Kefalov und seine Kollegen fanden nun heraus, dass die Zapfen-Rhodopsine genauso empfindlich sind wie das Rhodopsin in den Stäbchenzellen. Auch die maximale Signal-Verstärkung in den Zapfen ist nicht so viel geringer als in den Stäbchen, im Gegensatz zu den bisherigen Vermutungen. Das Zapfen-Rhodopsin erzeugt jedoch (im Gegensatz zum Stäbchen-Rhodopsin) ein erhöhtes Dunkelrauschen (in der Abbildung rechts die beiden rechten Spalten). Die Erhöhung des Rauschens sieht gering aus im Vergleich zu den Kontrollen. Man beachte jedoch, dass der Anteil des Zapfen-Rhodopsins im sub-Promille-Bereich liegt!

|

|

|

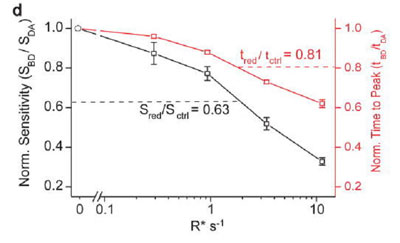

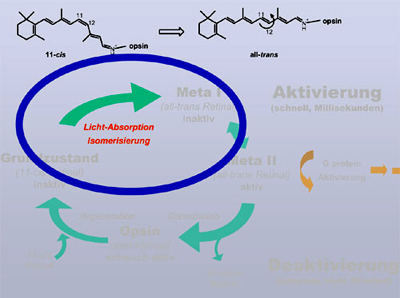

Dunkelrauschen durch Zapfen-Rhodopsin Diese Ergebnisse sind links noch einmal genauer dargestellt. Die Forscher konnten also immer nur sehr geringe Mengen an Zapfen-Rhodopsin in die Stäbchenzellen bringen. Doch schon ein Anteil im Bereich unter einem Promille erhöhte das Dunkelrauschen der Zelle signifikant und stieg mit zunehmendem Anteil an Zapfen-Rhdopsin an. Dieses Dunkelrauschen beruht auf einer im Vergleich zum Stäbchen-Rhodopsin fast 20 000-fach erhöhten Rate spontaner Isomerisierungen. Dieses "thermische" Rauschen gaukelt der Zelle "Licht" vor, auch wenn keines vorhanden ist (hatten wir so etwas ähnliches nicht schon einmal?).

|

|

Je größer das Dunkelrauschen, also je mehr von diesem "virtuellen Licht" die Zelle "sieht", desto unempfindlicher wird sie. Sie schaltet einfach herunter, sie macht eine Lichtadaption, bzw. sie kann nicht mehr dunkeladaptieren. Dies ist in der Grafik links gezeigt: Dort ist die Empfindlichkeit der Zelle für unterschiedliche Mengen an Zapfen-Rhodopsin und somit unterschiedliche thermische Aktivierungsraten aufgetragen (aktivierte Rhodopsine pro Sekunde, R*/s).

|

| Thermische

Aktivierung von Zapfen-Rhodopsin Wir haben also eine ähnliche Situation wie mit dem Opsin auf der vorherigen Seite. Nur ist dieses Mal nicht das Opsin der Übeltäter, sondern die spontane, thermische Isomerisierung des Retinals in den Zapfen-Rhodopsinen, die der Zelle "virtuelles Licht" vorgaukelt. Zum Vergleich:

Es gibt mittlerweile auch Modelle, die erklären, warum die spontane Aktivierung der Zapfen-Rhodopsine so stark erhöht ist. Eine sehr interessanter Zugang dazu gibt es von Victor Lorenz, der davon ausgeht, dass spontane Proteinfluktuationen notwendig sind, um thermische Isomerisierungen des Retinals mit niedriger (thermischer) Energiebarriere zu ermöglichen: Lorenz-Fonfria et al. (2010) J Am Chem Soc 132:5693. Neuere Studien relativieren die oben genannte Zahl auf etwa 1000x und mutmaßen, dass die Unterschiede zwischen Stäbchen und Zapfen auch auf Unterschiedlicher Verstärkung in nachgeschalteten Schritten der Signaltransduktion beruhen.

|

|

|

Zusammenfassung: Stäbchen und Zapfen

Diese Reduktion der Empfindlichkeit um 5 Größenklassen lässt sich auch leicht am Sternenhimmel verifizieren. Unter gutem Landhimmel sieht man mit dunkeladaptiertem Auge Sterne bis etwa 6. Größenklasse. Diese sieht man mit den Stäbchen und somit ohne Farbinformation. Um Sternfarben wahrnehmen zu können, benötigt man die Zapfen. Farben sollte man von daher bei Sternen bis zur ersten Größenklasse wahrnehmen können, was sich auch in der Praxis als richtig erweist.

|

| Können wir nachts

H-alpha sehen? Um Hα bei 656 nm sehen zu können, benötigen wir zwingend unsere L-Zapfen. Diese sind zwar am rotempfindlichsten, aber selbst bei diesen befinden wir uns bei 656 nm schon ganz rechts in einem Bereich sehr geringer spektraler Empfindlichkeit. Die verhinderte vollständige Dunkeladaption und die damit einhergehende weitere Reduzierung der Empfindlichkeit um 5 Größenklassen tun ihr übriges. Von daher: Wir können theoretisch mit unseren L-Zapfen auch nachts Hα sehen, wenn die Objekte hell genug sind. In einem praktischen Test verwendete ich einen 20-Zoll-Dobson und einen 630nm Kantenfilter (long-pass), um alle Wellenlängen außer Hα (und die beiden eng benachbarten NII Linien bei 655 und 658 nm) auszuschalten. Mit diesem Setup konnte ich bei einer Reihe von hellen Emissionsnebeln lediglich an einem einzigen Objekt (siehe oben rechts) etwas sehen. Bei allen anderen Objekten war die Intensität bei der gegebenen spektralen Empfindlichkeit des Auges zu gering. |

|

|

Für die OIII-Linie ist dies anders, da die Zapfen eine im Vergleich

sehr viel höhere Empfindlichkeit im Bereich der OIII-Linie

haben (siehe Grafik rechts). Es gibt einige kleine und enorm helle

Planetarische Nebel mit hoher OIII-Intensität. Einige dieser PN erscheinen

von daher mit größerer Öffnung auch am Okular deutlich grün bis türkis.

Nochmals: Rotlicht beim Beobachten Auf der vorherigen Seite ging es auch darum, warum wir Rotlicht beim Beobachten verwenden sollten. Die Schlussfolgerung war, dass wir mit tiefem Rotlicht die Dunkeladaption der Stäbchen möglichst wenig beeinträchtigen und dass uns die durch das Rotlicht hervor gerufene Lichtadaption der L-Zapfen nicht stört. Von den relativen spektralen Empfindlichkeiten her ist das auf jeden Fall sinnvoll. Da die Zapfen jedoch nicht vollständig dunkeladaptieren können, sind sie intrinsisch weniger empfindlich als die Stäbchen. Die Grafik oben rechts mit den relativen spektralen Empfindlichkeiten ist von daher etwas irre führend. Vielmehr sollten wir uns auch einmal die absoluten Empfindlichkeiten von Stäbchen (rods) und Zapfen (cones) als Gesamtheit anschauen. Da diese von sehr vielen Faktoren abhängen, ist es schwierig hierbei wirklich gute absolute Vergleichbarkeit zu erhalten. Einen Anhaltspunkt gibt jedoch die Abbildung rechts (Achtung, logarithmische Skala!). Wie man sieht, sind im tiefroten Bereich ab 630 nm die absoluten Empfindlichkeiten von Zapfen und Stäbchen sehr ähnlich, was an der insgesamt höheren Empfindlichkeit der Stäbchen liegt. Es reicht also nicht aus, einfach nur Rotlicht >630 nm zu nehmen und gut ist. Wenn das Rotlicht so hell ist, dass es ausreicht, um mit den L-Zapfen die Karte zu lesen, dann werden automatisch auch die Stäbchen aktiviert (was wir ja tunlichst vermeiden wollten!). Von daher sollte das Rotlicht nicht nur eine Wellenlänge >630 nm haben, es sollte darüber hinaus auch so schwach wie möglich sein! Wie erkenne ich nun, ob mein Rotlicht nur Wellenlängen >630 nm enthält? Am einfachsten geht das mit einem kleinen Handspektroskop, wie es sie zum Beispiel von Astromedia.de gibt. Wenn man sich die Rotlichtlampe selbst zusammenbaut, bekommt man die Informationen auch jeweils zu den LEDs vom Hersteller. Ansonsten gilt: Zeigt die Lampe auch nur einen Hauch von Orange, dann ist das Licht definitiv zu kurzwellig.

|

|

| Gute

Einstiegs-Webseiten zum Sehprozess sind

Gute Übersichtsarbeiten zum Thema Adaption gibt es hier Kevalov et al. (2003) Nature 425:526 Leibrock, Reuter, Lamb (1998) Eye 12:511

Eine Liste meiner eigenen Arbeiten an Rhodopsin ist hier bzw. hier.

|

![]()

| Grundlegendes | Dunkeladaption | Stäbchen vs. Zapfen |